《浮生.74》聽巴宰長老歌唱

2020-08-29

1,028

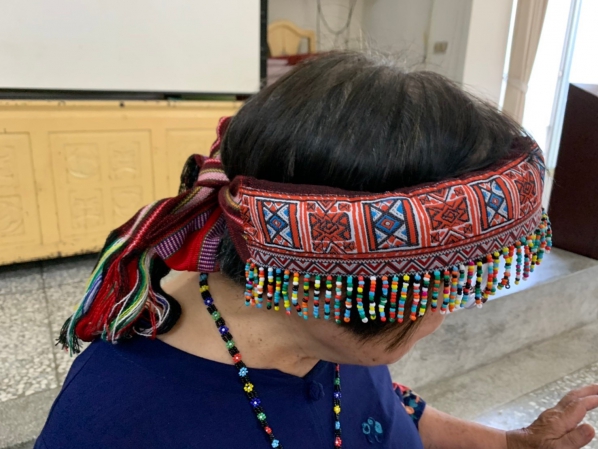

在船山的愛蘭社區聽瓊秀長老唱巴宰古謠,

哀婉悱惻的歌聲,甚是感人。

埔里盆地古稱綠湖,

平埔族的先民從盆地西北遷洗進入盆地,

盆地入口的愛蘭台地,

遠望像艘大船造型,

因此此域俗稱船山,

船山地區有愛蘭社區、梅村社區與鐵山社區。

上午,

我們走讀愛蘭台地的船尾一區,

這裡有埔里釀酒使用的紹興泉,

還有同一湧泉的洗衣池,

和廣興紙寮的手工造紙廠。

文化歷史的脈絡讓船山走讀

充滿多元又精彩的故事。

我們在愛蘭教會與巴宰第五代長老

潘瓊秀,

她娓娓道來巴宰族遷徙的故事,

也敘述自己如何藉著信仰

從中風、無法言語的疾病中一步一步康復,

「現在,唱歌,是讓我最快樂的事。」

巴宰族,清代稱為散毛番,

為台灣平埔族原住民。

居住在台灣中部埔里盆地愛蘭地區,

為數眾多,

目前仍保有族語巴宰語及傳統文化。

瓊秀長老唱了許多首巴宰語的歌曲,

其中一首是先民從原來的大社跋山涉水,來到愛蘭台地的途中,

一邊走一邊唱的哀歌,

歌詞的意思是哀傷巴宰族流浪的心情,

沒有今天,沒有明天的前途,

讓他們悲歎,

但是,他們也在歌詞中彼此鼓勵要勇敢、團結走下去。

流浪的悲歌如泣如訴,

婉轉迴盪,真的很好聽,

瓊秀長老說:「每一次唱這首歌,

也都忍不住想落淚⋯⋯」

從愛蘭教會走回廣興紙寮的路上,

導覽的老師說:

巴宰族目前只剩下幾位碩果僅存的長老,

許多的故事與巴宰歌謠也漸漸消失在這一代人的記憶裡了...

途中,

望向樹林遠處國六的交流道鐵橋,

以及起伏有致的西塔山群脈,

綿綿邈邈的山水與大地,

承載如此豐厚的記憶,

千百年後,

能留下多少記憶呢?

我想起自己即將著手踏查書寫的《臺南藝陣》第二部,

心中有很深沉的感觸:

我只能用手中這支筆奮力追跑,

期盼能記錄ㄧ些

值得留下的文化與故事。

- 分類

- 南方書寫 - 浮光剪影